.

.

Quai des brunes lors de Couleur bord de mer, Salle de l'Aigalier, Martigues, 2000.

Matières marines, photohraphie couleur, 30 x 40 cm,

Quai des brunes lors de Couleur bord de mer, Salle de l'Aigalier, Martigues, 2000.

Matières marines, photohraphie couleur, 30 x 40 cm,

© Brigitte Palaggi, 2000.

Les épaves, huiles sur toile, © Jean Domerg, 2000.

En septembre 2004, AUTRES ET PAREILS présentait sa nouvelle création interdisciplinaire, COULEUR BORD DE MER, au Fort Napoléon et à la Bibliothèque Tamaris, à La Seyne-sur-Mer. À travers cette exposition, proposition vous est faite de prolonger vos vacances ou de vous y replonger, en venant humer et découvrir la ou les couleur(s) de ses bords de mer.

Quatre plasticiens (Catherine Barles, Jean Domerg, Brigitte Palaggi et Jean-Marc Pontier) et quatre écrivains (Jean-Marc Baillieu, Emmanuelle Bayamack-Tam, Dominique Meens et Pierre Parlant), ont exploré conjointement ce thème, afin de nous livrer leurs visions plurielles et singulières du "bord de mer" ; chacun amenant sa "couleur", sa touche personnelle, complémentaire à l'ensemble.

Présentation

Jean Domerg a choisi de travailler sur les rochers et la "laisse" de mer ; cet espace compris entre la limite atteinte par les eaux à l'étale de haute mer et à l'étale de basse mer, généralement jonché de débris de toutes sortes (coquillages, algues, épaves, etc.). Jean-Marc Baillieu dresse, en un poème posé, l'inventaire subtil des denrées alimentaires et du fret ; fruit de l'activité portuaire. Catherine Barles reconstruit un cimetière marin, à partir de ce que la mer lui donne ou de ce qu'elle en récolte. Dominique Meens nous brosse le portrait ironique de quelques oiseaux marins, non sans s'interroger sur les notions de "bord" et de "bordure". Brigitte Palaggi observe le délitement de quelques matériaux et objets échoués çà et là sur nos grèves ; surprenant le travail de l'érosion, le creusement des eaux. Emmanuelle Bayamack-Tam nous embarque, à travers cartes et atlas, pour un voyage dans l'Empire maritime. Jean-Marc Pontier, quant à lui, sonde l'épaisseur de quelques figures marines et concrètes comme le poisson. Pierre Parlant, enfin, nous donne à entendre l'éternel ressac de la mer dans la littérature.

L'ensemble est évocateur et riche, et se goûte sans difficultés apparentes ; tout en s'éloignant radicalement des poncifs du genre. Cette exposition est à voir autant qu'à entendre (un dispositif permettant d'entendre les textes des auteurs). On s'y promène, y écoute le ressac, y foule le sable, laissant vagabonder son esprit, perdu dans la contemplation du rivage.

Catherine Barles, "Sur la mer. très loin. où va-t-il

le vent vert et brumeux", 2000,

installation, 150 x 200 cm

.

Contenu

À noter

À noter que le vernissage de cette exposition est accompagné de lectures des auteurs intervenants, voire, d'un concert de la chanteuse Juliette Carrion ou du très swinguant Quai des Brunes ; groupe constitué de trois chanteuses, d'une pianiste et d'une danseuse de claquettes.

Contact

Olivier Domerg au 04 42 42 09 55

Autres et Pareils

Bâtiment C12

Résidence Paradis St-Roch

13500 Martigues

Deux approches critiques

pour en savoir plus

.

Question de couleur

À la vue du titre de l'exposition, l'on peut se poser la question : le bord de mer a-t-il une couleur ? ou bien des couleurs ? Qu'entend-on alors par le mot couleur ? Quelle(s) est(sont) celle(s) que les peintres, photographe, installateur, conviés à cette exposition ont retenue(s) dans leurs travaux ?

Une précision apportée à la couleur bord de mer, sous-titre avancé par Olivier Domerg : Flux, reflux, laisses, thèmes par ailleurs développés par les écrivains participant à la manifestation.

La laisse définit à la fois les limites et ce qui les constitue. Ou bien ce qui est et ce qui fait. Pour la peinture, la gravure, l'écriture... c'est aussi le même terme qui définit une technique et un résultat. Encore une fois ce qui est et ce qui fait.

La couleur bord de mer est-elle celle qui est ou bien celle qui fait ? S'applique-t-elle à une forme ? à des formes ? Et le dessin dans tout ça ? Débat du XVIIème ? Peut-être, mais qui n'a pas plus de pertinence que celui du milieu du XXème abstraction/figuration, ni celui plus proche de nous peinture/art conceptuel. Ces débats ont le mérite de rythmer l'histoire de l'art mais surtout la faiblesse de la compartimenter et la réduire en faisant perdre de vue l'essentiel, en nous faisant perdre la vue. Non, je voudrais parler ici d'une dialectique nature/culture et de la place des œuvres choisies dans ce rapport-là.

Il est entendu que la couleur est perceptible par notre œil et notre cerveau. Sans notre perception, une couleur n'existe pas. Il s'agit donc ici de la définir en la voyant, ou plutôt en la regardant, c'est-à-dire en regardant ce que les peintres, photographe, installateur ont vu du bord de mer. Ils ont regardé ce qu'elle est, ils ont regardé ce qu'elle fait, ce qu'elle fabrique. Le mot couleur du point de vue étymologique m'apparaît impropre ici. Couleur vient du latin color-oris qui viendrait du verbe celare qui a donné en français celer, cacher.

La couleur bord de mer ne recouvre rien, ne cache rien.

On dit par exemple : la mer est verte, couleur qui la codifiait sur les portulans, couleur également attribuée à l'eau par Alberti dans son traité De Pictura en 1436, qui définit les quatre éléments à l'origine des couleurs fondamentales. Je dirais plutôt : la mer a la couleur verte. Alors, nouvelles questions : la mer est-elle une couleur ? a-t-elle une couleur ? fait-elle une couleur ? En réduisant, on pourrait dire, pour revenir à la notion nature/culture, que la nature, la mer, nous donne une couleur, que la culture fait une couleur.

Jean Domerg, marines, huile sur toile, 2000-2004,

dimensions variables

Quand nous regardons les peintures de Jean Domerg, nous pensons, comprenons, qu'il se place en spectateur de la mer ; sa peinture se fait dans un souci de représentation. Représentation de la nature, de la couleur bord de mer des rochers, mais aussi dans ce que la mer a fait des bateaux, travail de l'homme, je veux parler de la série des épaves. Il en est de même pour les mâtures de Jean-Marc Pontier. Ils ont composé sur le motif et avec le motif. Brigitte Palaggi, dans ses séries de photographie sur le motif du pneu ou des filets, a délibérément choisi d'utiliser ce que la mer a fait du travail de l'homme. D'abord la mer, ensuite l'homme, puis à nouveau la mer. Intrication des notions de nature et de culture (on ne peut rien réduire), presque un combat, un match, dont les points seraient marqués à l'aune du temps. Usure, corrosion, désagrégation, destruction, pollution. Pollution ? Mais c'est un fait de notre culture, pas de la nature, peut-être bien aujourd'hui de notre nature... Catherine Barles a choisi des matières façonnées par la mer ou issues de la mer, qu'elle assemble ou installe mélangées à des pièces usinées. Les choix de Brigitte Palaggi et de Catherine Barles transforment la matière en matériau.

La matière mise en œuvre devient matériau.

La couleur bord de mer de Jean Domerg et de Jean-Marc Pontier est matière, celle de Catherine Barles et de Brigitte Palaggi matériau.

Je préfère employer le mot couleur au singulier, d'ailleurs c'est comme cela qu'il s'inscrit dans le titre de l'exposition. Elle se rapproche ainsi davantage d'une idée de matière ou de matériau.

La position de la peinture implique plutôt une représentation, une description, l'artiste se sert de ce que la mer est, de ce que la couleur bord de mer est ; dans celle de la photographie, de l'assemblage, de l'installation, l'artiste opte davantage pour l'utilisation de ce que la mer fait, de ce que la couleur bord de mer fait.

La couleur bord de mer s'offre à la perception de chacun. Elle peut être naturaliste, locale, analogique, matériologique, métonymique, architecturale, constructiviste... mais je préfère, et vous invite, à rester du côté de la réalité de la vision. À vous de voir si elle est lapis-lazuli, malachite, cendre, ultramarine, dos de la grenouille, argentine, bleue, verte, grise, iridescente, pneumatique, réticulée, squelettique, flottante, ou encore vineuse, mer chère aux Grecs anciens.

Jean-Marc Pontier, Poissons, huile sur toile,

2000-2004,

dimensions variables

.

.

Couleur bord de mer

flux, reflux, laisses

par Olivier Domerg

Laisse(s) :

— limite atteinte par les eaux à l'étale de haute

mer et à l'étale de basse mer.

— partie du rivage comprise entre ces limites.

— débris (coquillages, algues, épaves, etc.)

marquant la limite atteinte par les eaux à l'étale

de la haute mer.

Entre ces deux “limites”, l'on trouve ce que le mouvement des eaux (courants, vagues, marées, tempêtes) ramènent ; et y laissent. Ces « laisses », dépôts successifs, pellicules de débris de toutes sortes et de toutes origines, pelures ou peaux d'orage, cimetières (de voilures ?) d'objets divers jonchant la grève : détritus boîtes ustensiles — noyés puis broyés par le travail des eaux (ou modifiés par un trop long séjour) ; épaves (mais, pas seulement bateaux navires rafiots) ; choses — en tout cas — abandonnées ou délaissées. Choses de peu de valeur (ou de foi). Choses de peu, disséminées répandues éparpillées maintenant, un peu partout, sur le rivage.

Ce qu'on observe :

vents. mouvements. l'inimitable battement. l'univers marin. la couleur bord de mer.

Ce qu'on surprend ou qu'on ramasse sur la grève.

Ce qu'on en fait :

photographies. peintures. textes. installations ou sculptures, volumes ou concepts, construits à partir de ces choses (“laisses”)

glanées.

dénichées.

surprises.

prélevées ou (re)cueillies.

« Quelques principes auront contribué à l'instauration

de ... » :

— La mer (l'océan) nourrit l'œuvre.

— Le dépôt ou dépotoir fait œuvre.

— L'œuvre est tenue (ou contenue) en (dans ces) laisse(s).

— Les laisses font œuvre ou langue.

Note : çà et là, il y a, on trouve ramasse

découvre déplore de plus en plus de [ ],

de matières [ ] (non dégradées, non

dégradables)...

Voir aussi : le tas. l'idée du tas. de l'entassement. objets, couleurs ou matières, accumulées dans le but de. La lecture ou l'interprétation des signes traces débris salissures. L'esthétique des bords, des (b)ordures. Faire/(ap)prendre l'œuvre sur le tas. Réaliser une installation sur site. Parler du vent et de la pluie. De l'atmosphère particulière de certains ports ou de certaines villes portuaires. User de la dialectique de l'épave (ce qu'elle dit sur nous et sur elle) (ce que « ses restes, bribes, fragments » disent de nous/sur nous ; nous révèlent) : ce qui se constitue (arts, savoirs) ou se reconstruit, à partir de « ces restes », de « ces dépôts ». Que dit l'épave de son passé-présent et de notre avenir ? Quel est le procès de l'épave — [ la chose égarée, dégradée, déchue, défaite ] — (le processus de décomposition, dégradation, d'amenuisement, qui y amène) ? Quel discours prévaut sur l'épave (moralité ou mythe de la chute, de l'engloutissement ou de l'échouage) ?

À partir de là, on recompose (dans l'atelier ou sur le papier) ou on s'installe. on travaille sur place, en situation, in situ, les pieds dans la vase. on gagne le motif (sur le motif). on s'enfonce dans la matière. on se sert de ce que l'on trouve (fragments de roche, écheveaux d'algues, boîtes en fer blanc, coquilles vides...). on arpente et ausculte la bande côtière, la surface maritime. on cherche empreintes, écritures ; ce qui fait signe. on chine dans la poubelle marine. on traque les traces innombrables. on interprète les dispersions, les dégradations, les destructions. on mesure le travail de l'eau ; l'usure ou l'absorption des solides ; l'érosion ou la corrosion des surfaces. la force des marées. la puissance des tempêtes. on secoue le cocotier des images et des mythes. on passe outre les poncifs. on questionne ces ruines et ces runes infectes (infestées de petits animaux, de parasites, de microbes ou d'algues microscopiques). on fait son miel de chaque débris, de chaque bribe. on prend ça comme ça vient. conservatoire du littéral. on crée à partir de rien. toutes ces laisses, tous ces restes. rien. de pauvres matériaux ! de pauvres grèves. rêves en rade ou bouteille. objets en carafe. « altitude zéro ». sujets enfin dépouillés de leurs attributs (et de leurs attitudes).

On travaille à aimer l'amer/la mer.

La couleur bord de mer.

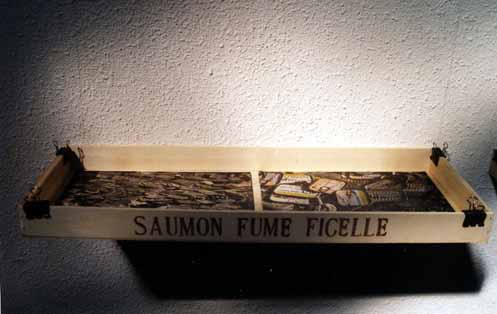

Brigitte Palaggi, Boîtes de sardine, 2003, installation

(6 photographies 18 x 24 cm disposées dans 3 boîtes en bois

© Les artistes participants / Autres et Pareils, 2005.

Photographies : © Brigitte Palaggi, Jean-Marc Pontier, 2005.

|